Entre las paredes de este sanatorio mental, situado en la zona de Avignon, pasó Camille Claudel las últimas tres décadas de su vida. Ella miraba a través de la ventana de su habitación, buscando la libertad al otro lado de los muros de piedra ante los que tantas veces se estrelló. Llegó allí junto a otros quinientos enfermos, derivados del hospital psiquiátrico de Ville-Evrard por la guerra, por la Primera Guerra Mundial.

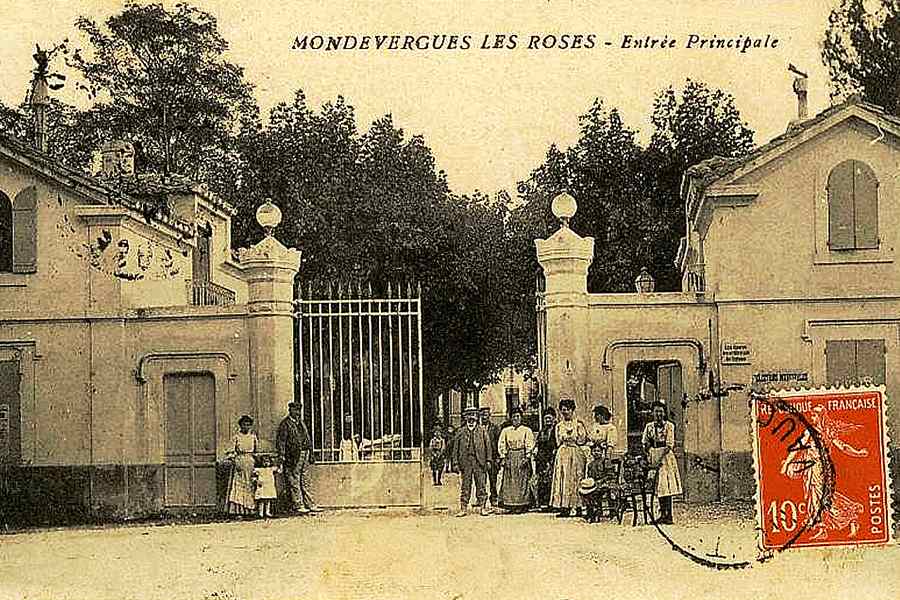

Camille fue internada en Ville-Evrard, muy cerca de París, una semana después de que falleciese su padre, el 10 de marzo de 1913. Año y pico más tarde fue conducida en tren hasta Montdevergues. Justo antes de llegar a su destino, atravesó un camino de cipreses y robles, hasta llegar a los bellos jardines que precedían al edificio principal, también de piedra, que contaba con dos pabellones a los lados. Delante de la joven y asustada Camille Claudel se encontraba el imponente, y de no muy buena reputación en la época, Montdevergues.

Los hombres y las mujeres de clase baja descansarán en los dos pabellones en largas filas salpicadas de catres de hierro. La cuantía de tener un cuarto propio era muy alta y la mayoría de las familias no podía permitirse pagarlo mes tras mes. Los pacientes de clase alta, entre los que se encontrará Camille hasta que muera su madre, disponían de dependencias propias en el edificio principal. Junto a los cuartos de la clase alta se encontraba el comedor, la cocina, los despachos de los médicos y también la biblioteca. La capilla, para que pudieran rezar cuidadores y cuidados, estaba en un lateral del edificio principal.

Camille Claudel, enfadada porque nadie la sacaba de allí, llegó a pedir a su madre por carta (Louise-Athenäise nunca fue a verla a Montdevergues) que, al menos, pagase menos por ella, y que la llevase con los de clase baja. Su madre siempre la mantuvo en su propio dormitorio, en el edificio principal. Se convencía a sí misma de que la estaba cuidando, como le prometió a su marido.

Los últimos años de Camille Claudel en Montdevergues

Pero cuando falleció, a su hermano, que siguió los deseos de su madre de dejarla allí y de prohibirla visitas y comunicarse con el resto del mundo, le parecieron muy caros los honorarios de la clase alta y decidió enviarla al pabellón de mujeres. Ese en el que en invierno había días que no te podías levantar de la cama en todo el día del frío. El mismo en el que en verano era insoportable el calor. Allí pasó los últimos años de su vida. Viendo cómo la guerra, el hambre y la falta de medios variaba el color de los jardines que la recibieron, que pasaron del más intenso y esperanzador verde al triste gris. Las paredes, los muros y el jardín se volvieron del mismo color, del mismo que estaba su alma.

Nunca salió ya del imponente edificio que había al final del camino de robles y de cipreses. Sus ojos azul oscuro se fueron apagando día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que se cerraron para siempre entre sus muros de piedra.

Conocía cuanto se dice. Aún asi dispongo de más datos sin publicar y en relación con la presencia especial en la obra inconclusa de Rodin